“接下來, 是一些些消亡(包括我自己的), 它們的秩序和它們的方式, 還有待發現.”

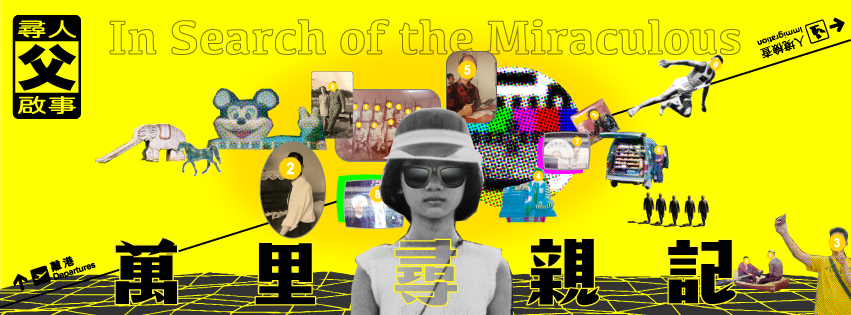

決定要策劃這個展演的時候, 無意間看見拉金(Philip Larkin)的這首詩, 整個劇展頓時有了名字, 宛若光照。

也許你也曾有一樣的感覺, 當我們在偶戲, 聲音藝術的演出過程裏, 看見創作者賦予那些人偶、物件、光線甚而每一個聲響生命的同時, 我們也目睹著它們的消亡。難道那個在孩童充滿期待的眼神注視下, 曾經被藍仙子賦予生命的義大利男孩, 如今不正沈睡於遠遠狹小於鯨魚腹的操偶師黑盒裡面? 他身上的懸絲垂落如髮, 永遠等待著下一次與木匠的相遇。

微物之死, 亦如蜉蝣之翼。在場燈明滅之間, 劇場同樣作為即生即死的藝術, 那怕僅僅只是喚醒我們最細微的感知, 凝視著微小之物的消亡, 我們亦開啓著對於自己與他者生命想像的另途。

微物之死, 亦如蜉蝣之翼。在場燈明滅之間, 劇場同樣作為即生即死的藝術, 那怕僅僅只是喚醒我們最細微的感知, 凝視著微小之物的消亡, 我們亦開啓著對於自己與他者生命想像的另途。這是一個集合裝置, 現場藝術, 物件劇場與聲音藝術的另類劇展, 最先邀演的作品, 是曾彥婷首演於倫敦的《退潮下午》, 這是一個舞台上完全沒有人, 沒有演員出現的物件劇場(Object Theater), 也是她在英國溫布敦學院主修的演出形式。曾經擔任無獨有偶劇團《洪通計畫》編劇, 第一屆超親密小戲節創作者的她, 一直以來嘗試以空間及日常物件對話, 碰觸與描繪著人的內在狀態。《退潮下午》發生在一個安靜的午後, 所有的傢俱自行移動、沒有人簽收的信件灑落, 電視機兀自說話在空蕩的客廳, 是女主人離開了家, 像吳爾芙筆下的戴洛維夫人去買花了, 或者, 她在, 但我們看不見她?

這個詩意充滿哲思的作品, 奠定這次秋季劇展的基調, 我們從想像一個又一個“沒有人“的劇場開始, 到本應作為表現主體的女主人, 離開, 缺席, 只剩一種概念式的存在甚至死亡, 留下一群創作者, 以各自的表現手法勾勒著她存在的證據。

劇場音樂雙棲的創作者蔣韜 , 早年最為人所熟知的是藍絲絨樂團的吉他手與多部他為電影和劇場創作的配樂, 他編導的跨界作品, 從莎妹劇團的05年《e.Play.XD-月神與角人》到12年《做臉不輸小美容藝術季》, 長期探索音樂與劇場表演有機互動的可能。這一次他在再拒秋季劇展推出的作品《你最愛的晦暗和你最愛的意識》取材自新浪潮樂團Depeche Mode的一首歌 "In Your Room", 引領著觀眾走入一個他人意識的房間裏, 他者生活世界的時詭異空, 幻化為繚繞的聲響, 感受到的恐懼, 不安與壓迫, 宛若黑暗裏揮之不去的夢魘。

王詩琪的《鬧/那個說出來的字是被忽略的》則改編自她在2011再拒劇團- 公寓聯展令人驚豓的作品《總共十三天》, 以一片可透視光源的薄紗做為舞台裝置的主體,將觀眾與演出者納入其中,表演者的行動範圍被侷限於布面張開的孔洞之中,將一個受困於生活的家庭主婦瑣碎的日常事務, 和時間牢籠的具象化,這個空間裏的女人反而虛化為埋葬於物件中的隱喻, 正如我們日復一日所經歷的無聊和反覆, 我們在"這裡", 上網, 出門找一個朋友說話, 慢跑, 回家, 打開電視..., 所有這些習以為常的安全慣性所掩蓋的, 亦是我們對於時間恆定流逝的不安與對存在的困惑; 我們為自己規範的時間維度, 卻反應著我們不曾真的“在“, 自己的生活裏。

相信不少劇場觀眾還是對2008年的「漢字寓言:未來系青年觀點報告」依然記憶猶新, 總是精確掌握劇場趨勢和脈絡, 策劃過不少叫好又叫座的演出和劇展的林人中, 從參與日本行為藝術家霜田誠二(Seiji Shimoda)的工作坊開始,陸續進行現場藝術(Live Art)的創作, 作為一個備受期待的表演新手, 他用豐沛的創作力為自己開創了新的舞台 。這次的作品《為了剩下的人們》, 他將以一個祭司的身分, 在演出最後一天的鬼門關閉之前, 帶領一個慎重的告別儀式, 作為“剩下的存活者“的我們, 一同為離開的死者再一次送行,透過這個過程我們亦重新提醒著彼此, 一個簡單而重要卻時常忘記的:不是"為了甚麼", 而是"如何", 繼續活著。

這個劇展裏唯一的靜態裝置則是由何采柔所發想, 十四歲的時候從台灣移居到美國生活, 獨立生活的自由與不安定感, 常年深刻的影響她的創作, 曾獲得日本神戶雙年展評審特別賞、國際研究生繪畫大賽(MFAnow)首獎的她, 這幾年亦跟河床劇團有多部演出的合作。這次她帶來的作品《結界》正是本次秋季劇展的主視覺意像, 一對古老充滿歲月刻痕的桌椅面對泛白的牆面上, 所有被固定住的物件被小心翼翼的包覆, 一如我們每個人總是試著保存著自己私密的記憶, 確保它的乾淨及完整, 卻又因為這些汲汲營營的『珍藏』方式,讓所有事物喪失了它的獨特性, 正如那些在反覆輪轉的無盡之相與時間之輪裏, 記憶的消逝。

這就是再拒劇團第10年, 除了舊作《美國夢工廠》在11月受邀參與東京藝術節, 我們並沒有選擇舉辦一個盛大的經典劇作重演、紀念或者回顧, 也沒有演出再拒作品常出現的議題劇, 反而選擇在一個一場最多30來人的小型另類空間, 繼續我們從07年第一屆公寓微型劇展舉辦以來, 對環境劇場(Site-Specific Theater)的探索, 觀眾穿梭在一個又一個奇異的空間, 經歷一場又一場的官能之旅。因為我們深知, 在一個想像力與感受力漸趨貧乏的年代, 所有嘗試在劇場“感官性“所開發的新形態表現語彙, 深繫著我們創作的動能和初衷。

沒有留言:

張貼留言